高建群为赵永旗《陕北家园》所作的序言,绝非寻常书序的应酬之笔。它以一句“猪娃头上还顶三升粗糠哩”的陕北俚语破题,像一把带着黄土气息的犁,既剖开了陕北土地的生命密码,也犁出了文学创作的本真内核——这既是一篇为后辈作家站台的序文,更是一篇关于地域文学精神、生命韧性与文学传承的散文式评论,字里行间满是老作家对土地的赤诚、对文学的敬畏、对后辈的期许。

俚语为钥:解锁地域文学的精神根系

“猪娃头上还顶三升粗糠哩”,这句看似朴素的俚语,在高建群笔下成了打开陕北文学精神的钥匙。它不是简单的生存哲学,而是陕北高原的“精神图腾”——苦焦土地上,生命自带“干粮”,哪怕是最卑微的猪娃,也有活下去、求发展的韧性。这种韧性,恰是陕北文学最厚重的底色——从路遥《平凡的世界》里孙少平的奋斗,到高建群自己笔下的西部豪情,再到赵永旗《陕北家园》里的乡间纪事,一脉相承的,正是这种“自带干粮”的生命力量。

高建群以俚语开篇,实则是为赵永旗的作品锚定了精神坐标。他点出《陕北家园》“视野更为开阔”“见解精辟独到”,并非空泛夸赞,而是基于对这种地域精神的深刻理解。当作者将“童年记忆”“乡间旧事”与“历史人物点评”相融,本质上是让陕北的生命韧性,在更广阔的时空维度里生长。这种评价,既见出老作家对后辈创作的精准洞察,更显露出他对陕北文学精神传承的珍视——他要让读者明白,《陕北家园》的价值,不只在“写了陕北”,更在“写出了陕北的魂”。

细节为脉:让个人记忆成为集体文化的注脚

好的文学评论,从不靠抽象说理,而靠细节的温度打动人心。高建群的序文,最动人处便是那些带着时光质感的细节:四十年前从延安到宜川的路途记忆,“顺延河下行,到延长县城,到张家滩,然后折身上山”;北京女知青朱玲在县文化馆的身影,以及那位从白草坬跌下悬崖的知青“塑料底鞋一滑”的瞬间;与梁和平席间谈往事的家常场景……这些细节不是闲笔,而是将个人记忆转化为集体文化记忆的纽带。

在高建群笔下,这些细节有三重意义:其一,它让“陕北家园”不再是抽象的地理概念,而是有道路、有涛声、有故人故事的鲜活空间;其二,它勾连起不同时代的陕北叙事——知青岁月的热血与伤痛,当下作家的坚守与书写,在细节中完成了代际对话;其三,它印证了文学创作的“真实底色”——赵永旗的作品“平实、真诚,完全是个人的生命体验”,而高建群自己的序文,何尝不是用个人记忆践行着这种“真实”?当评论者与创作者在“真实”上达成共振,地域文化的生命力便有了最坚实的支撑。

薪火为任:老作家的担当与地域文学的生长

作为从陕北走出的著名作家,高建群在序文中展现的,不仅是对一本书的评价,更是对地域文学发展的自觉担当。他叮嘱赵永旗“责任在肩,要好好地抓作品、抓人才”,建议请白烨、李建军等陕北籍评论家“助推新一代延安作家成长”,甚至主动提出“需要给出版社说话,我可以给说”——这些细节,褪去了“著名作家”的光环,显露出一位文学前辈的赤诚:他深知,地域文学的繁荣,不是一个人的单打独斗,而是需要“传帮带”的薪火相传。

他对赵永旗的关注,也暗含着对地域文学传承的期待。从“市委组织部的干部,严谨而低调”到“独当一面”的作协领导,从《陕北的雨》《梦雨斋随笔》到《陕北家园》,高建群见证的,不仅是一个作家的成长,更是陕北文学“后继有人”的希望。这种期待,恰是地域文学能够持续生长的关键——当老作家愿意为后辈铺路,当后辈能接住前辈传递的“精神火把”,像陕北这样的地域文学,才能突破“小众”的局限,走向更广阔的舞台。

高建群文学评论的“温度”与“筋骨”

高建群的这篇序文,给当下的文学评论带来了重要启示:好的评论,不该是冰冷的理论堆砌,而应是有温度的对话——与创作者对话,与土地对话,与读者对话;好的评论,也不该是空洞的赞美,而应是有筋骨的支撑——为作品锚定精神坐标,为地域文学梳理传承脉络,为文学创作指明本真方向。

《猪娃头上还顶三升粗糠哩》,这句俚语最终超越了地域界限,成为对所有文学创作者的提醒:文学的“干粮”,从来不是技巧的炫弄,而是对土地的深情、对生命的敬畏、对真实的坚守。当评论者能像高建群这样,用自己的生命体验去触碰作品的灵魂,文学评论便不再是作品的“附属品”,而成为与作品共生的“精神文本”——这,正是这篇序文最珍贵的价值。

【延伸阅读】

猪娃头上还顶三升粗糠哩

——序赵永旗《陕北家园》

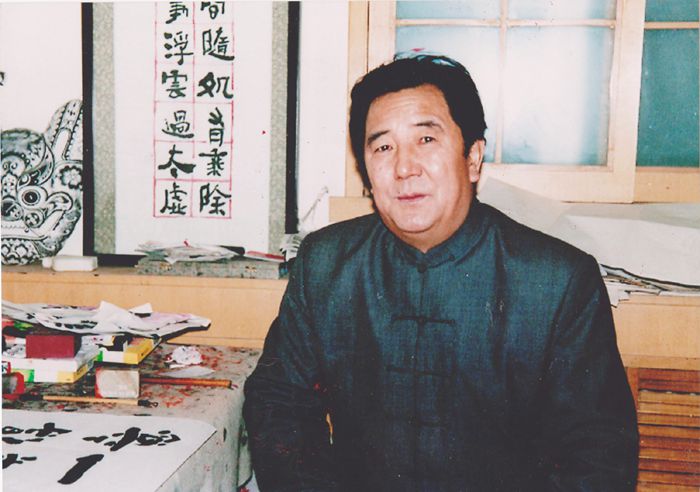

文/高建群

“猪娃头上还顶三升粗糠哩”是一句陕北俚语。那意思是说,一个人来到这世上,他就自带干粮,他就有活下去、不至于饿死的理由。他长着神仙手,或者从空中叼着吃,或者从地上刨着吃。他将在这块苦焦的土地上活下去,并且以求发展。那么至于会发展到什么高度,那就看命了。

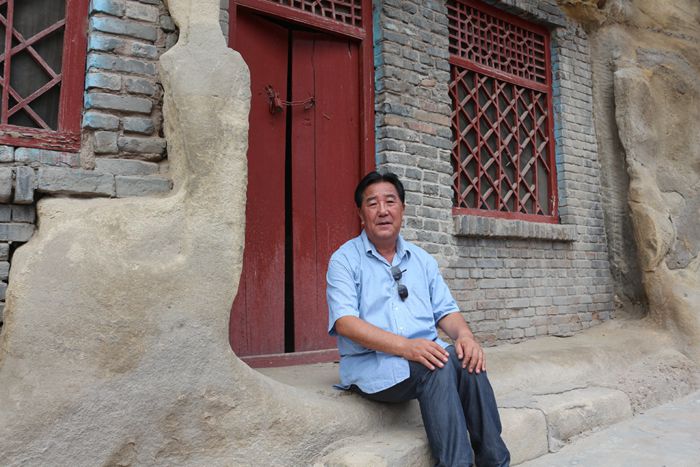

赵永旗是一位勤奋的写作者。这是他的第三本书了。第一本叫《陕北的雨》,第二本叫《梦雨斋随笔》,这本书则叫《陕北家园》。

三本书都贯穿着同一个主题,即对陕北高原的礼赞,那礼赞是深厚和真诚的,字里行间充满了一种浓烈的乡情。童年的记忆,乡间的旧事,经过时间的筛选,件件入心。

而这本《陕北家园》,作者的视野似乎更为开阔,除乡间纪事的篇什更为圆熟老到外,他将读过的许多的书,思考过的许多的历史人物,也挨着个儿,一路点评而来,其间不乏精辟独到的见解。

永旗的家乡在宜川阁楼。那是黄河的西岸,一块半高的台地,一条道路从台地中间穿过。道路两旁是茂密的庄稼。从这里可以听到黄河壶口瀑布的涛声。

我四十年前曾经从这块地面经过,记得是从延安出发,顺延河一路下行,到延长县城,到张家滩,然后折身上山,登到山顶(罗子山),下来就是宜川县界了。从阁楼穿过,直抵宜川县城。

作者现在的社会身份是延安市作家协会党组书记、常务副主席。应当说是延安文坛乃至陕北文坛的领军人物之一了。当他拿着这部书稿,走进我的西安的工作室时,我说,赵书记,你责任在肩,要好好地抓作品、抓人才,让这些作品、这些人物走到西安、走到北京。延安地区深厚的文化底蕴,会助力你们。

我还说,北京文化圈子里,有个著名评论家白烨,黄陵店头人,还有个著名评论家李建军,富县北教场人,请他们写一些评论,助推这些新一代的延安作家成长。

赵永旗这个名字叫得好。一面旗帜在山顶飘扬。我原先想用这句话作这篇文章的标题,后来一想,这次就罢了,永旗的下一本书,用这个标题吧!把大家震一下。

“文出两川,武出三边”,是陕北地面的一句民谚。两川指宜川、延川,三边指靖边、定边、安边。

关于宜川,我记得当年的北京插队知青中,有个女知青叫朱玲,高挑的个儿,短发,曾在县文化馆做辅导老师。我在延安报主持副刊期间,为她发过一整版的文章,题目叫《他们不应当被遗忘,他们的血染在高原上》。这里讲一个女知青,晚上在大队部排练完节目,回知青点的路上,她的塑料底鞋一滑,从一个叫白草坬的地方,跌下悬崖的故事。

前几天与曾在宜川插队,当过县长的知青代表人物梁和平吃饭,席间我们还多次谈过朱玲,谈到那位不幸坠崖的女知青。

我祝贺《陕北家园》一书的出版。如果需要给出版社说话,我可以给说。该书写得平实、真诚,完全是个人的生命体验。希望作者努力。当年我为《梦雨斋随笔》题写书名时,记得作者是市委组织部的干部,严谨而低调,如今永旗独当一面了,我也很为我这个小老弟文学上的进步和工作上的进步高兴。 |